×

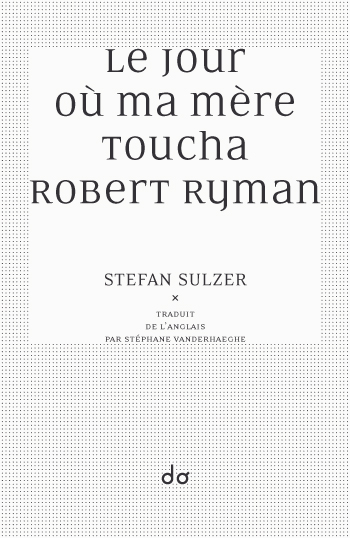

STEFAN SULZER

Le jour où ma mère toucha Robert Ryman

Titre original : The day my mother touched Robert Ryman

Traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe

160 pages / 15 € / Format : 13 x 20 cm / ISBN 979-10-95434-23-8

Paru le 11 février 2020

×

〈 le livre 〉

Le livre de l’artiste suisse Stefan Sulzer raconte l’histoire d’une visite à la Dia Art Foundation à Beacon, près de New York, au cours de laquelle la mère de l’artiste s’est sentie si offensée par l’élégante simplicité des peintures de l’américain Robert Ryman, qu’elle a laissé glisser lentement et avec la plus grande concentration sa main sur une de ces peintures.

Stefan Sulzer combine cette histoire avec des déclarations et des informations sur le travail de Ryman et crée ainsi un récit poétique sur la réception analytique et émotionnelle de l’art.

L’édition originale de ce livre, parue aux éditions Taube, reçut en 2017 le prix européen du livre d’artiste Bob Calle. Quand les éditions do ont découvert le livre, qui est un livre d’artiste, publié par une maison d’édition qui publie des livres d’artiste, elles ont eu envie de proposer à l’auteur d’en publier la traduction dans une maison d’édition qui publie des textes littéraires. D’abord surpris par cette demande plutôt inhabituelle, Stefan Sulzer l’a très rapidement acceptée. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.

Le livre ici publié conserve les principes essentiels de la mise en page du texte original tout en l’inscrivant dans la ligne graphique des éditions do. Une occasion ainsi offerte de faire découvrir le texte de Stefan Sulzer — et peut-être aussi l’œuvre de Robert Ryman — à d’autres lecteurs.

×

〈 À propos 〉

« Il se passe immédiatement quelque chose quand on ouvre les pages de ce livre. »

Claire Géhin revue Prologue, ALCA Nouvelle-Aquitaine

→Lire la chronique

×

« Le jour où ma mère toucha Robert Ryman du suisse Stefan Sulzer, est un livre d’artiste, bien édité par les éditions Do et bien traduit pour nous autres francophones par Stéphane Vanderhaeghe.

Récit bref, poétique, pagination pointilleuse qui laisse respirer chaque phrase pour mieux lui donner sens, au premier abord le texte nous déroute par son apparente simplicité et cette question qu’il pose : comment parler de peinture autrement ?

Récit d’une femme face aux toiles minimalistes et monochromes du peintre Robert Ryman, le texte, page à page fait manifeste pour une approche et un ressenti de l’expérience picturale qui ne s’encombrerait de rien d’autre que de sa propre expérience. On a enfin la possibilité de seulement contempler une peinture, pas de l’expliquer pour l’aimer.

Il nous invite à cette immédiateté, ce sens de la contemplation en contrepoids absolu aux discours esthétiques qui brouillent le message, si message il y a.

Stefan Sulzer, dans ce livre qu’il faut absolument découvrir, tant il bouscule les codes, qu’il est unique, rend un hommage vibrant au peintre, d’autant qu’il est agréable de se prendre au jeu de son minimalisme, et de cet heureux paradoxe qu’il tisse : l’équilibre subtil entre la planéité d’une toile de peinture et sa profondeur émotionnelle.

Il ne faut pas en dire plus, et prendre le temps d’apprécier l’élégante simplicité du texte. »

Librairie de Paris Paris

×

« Excellent excellent excellent ! Tant sur le fond que sur la forme, Le Jour où ma mère toucha Robert Ryman est une petite splendeur de texte !

Sans fioritures, mais avec grande finesse et beaucoup d’élégance, Stefan Sulzer déploie un récit poétique qui entremêle, à l’histoire d’une femme tant troublée par la peinture de Robert Ryman qu’elle y appose sa main, une réflexion et un ensemble de pensées limpides sur le travail du peintre américain.

En résulte un texte aussi beau que simple, magnifiquement épuré, qui interpelle nos propres perceptions face aux œuvres et notre capacité à nous attacher parfois plus au discours produit autour de l’art qu’à s’arrêter pour se laisser traverser par les émotions. »

Librairie Myriagone Angers